エゴサーチなどで自分の記事がパクられているのを見つけたとき、腹立たしいやら悲しいやら、いろいろな感情が出てくると思います。

そのままにしておくと、場合によってはそのパクリ記事が検索上位になってしまうかもしれません。無断転載(盗用・剽窃)はれっきとした違法行為ですから、一生懸命書いた記事を守るためにも冷静になって対応していきましょう。

あなたが書いた記事は、公開した時点で著作権法に守られています。著作権侵害に対して、今すぐやるべきことは以下の 4 つ。

- 証拠を保存する

- パクりサイトの情報を集める(連絡先など)

- パクった当人に対して削除をお願いする

- Google に通報して盗用記事を検索結果から削除してもらう

手順を詳細に解説していきます。

パクられる前に防御策を講じておきたい場合は、以下の記事をご覧ください。

Headline

STEP1: 証拠を保存する

自分の記事が盗用されているのを見つけたら、真っ先に証拠を保存しておきます。

自分でキャプチャを撮るのでもよいですし、Web ページをそのまま保存できるオンラインサービスを使っても OK です。時間的な余裕があるなら、両方行っておきましょう。

自分でキャプチャを撮る方法

盗用記事のキャプチャは、一部分だけではなくページ全体を撮っておいたほうがよいです。

ブログ記事は縦長なので、標準機能のスクリーンショットでは撮りきれません。かと言ってページ全体を無理やり縮小すると文字がつぶれて見えなくなりますから、アプリやツールを使って撮影します。

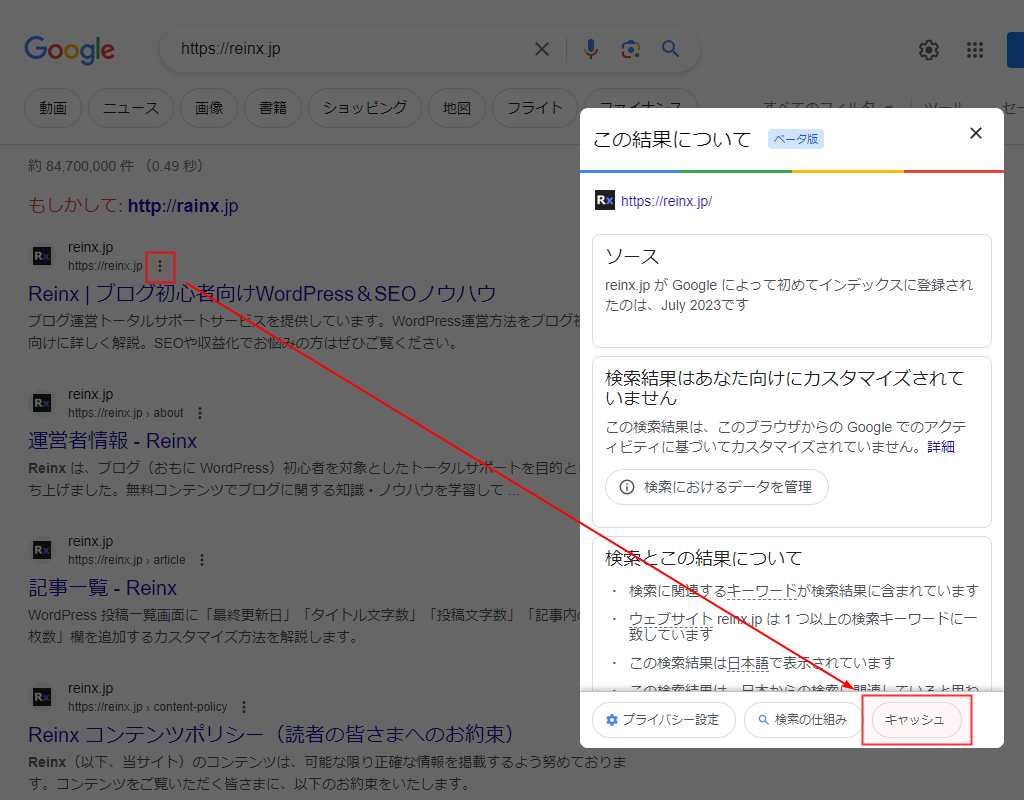

盗用記事が Google 検索でヒットするなら、そのキャッシュページも撮っておくとよいかもしれません。証拠が多いにこしたことはないですからね。

検索結果の URL 欄右側にあるマーク「」をクリックして、「キャッシュ」を選択すればページが表示されます。

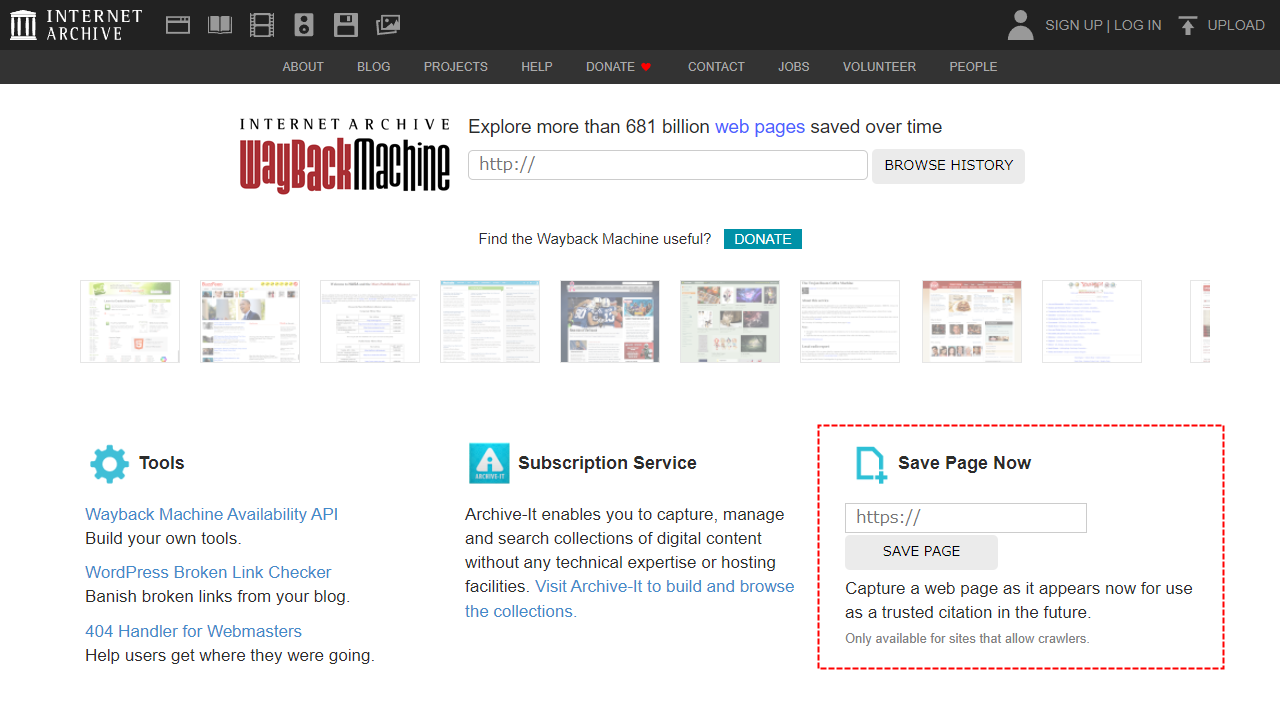

外部サービスを使う場合

外出時など、すぐにパソコンが使えない状態であれば専用サービスで証拠保全しておきましょう。オンラインサービスなので、スマホやタブレットでも使えます。

おすすめは以下の 2 つ。

Web ページの保存は、どちらも URL を入力するだけ。保存後の URL はだれでも閲覧可能となっていて、自分でキャプチャを撮らずにすみます。

STEP2: パクりサイトの情報を集める

証拠を保存したら、次はパクりサイトの情報(連絡先)を調べていきましょう。以下の情報がわかっていれば、その後の対応をスムーズに進められます。

- パクりサイトの URL

- 盗用記事の URL

- パクりサイトの運営者名(企業名)

- お問い合わせページ URL またはメールアドレス

- SNS アカウント

- 利用しているサーバーまたはサービス

- メインで使用していると思われる ASP

パクりサイトにプロフィールやサイトマップのページがあるなら、隅々まで調べて連絡先を探してみましょう。サイト名や URL を検索すると、ほかの情報も出てくるかもしれません。

なかには SNS を含めて連絡先を一切公開していないサイトもあり、全部探し出すのは難しいこともあります。それでも、サーバーや ASP など第三者を経由して削除要請できるので、可能なかぎり情報を集めてください。

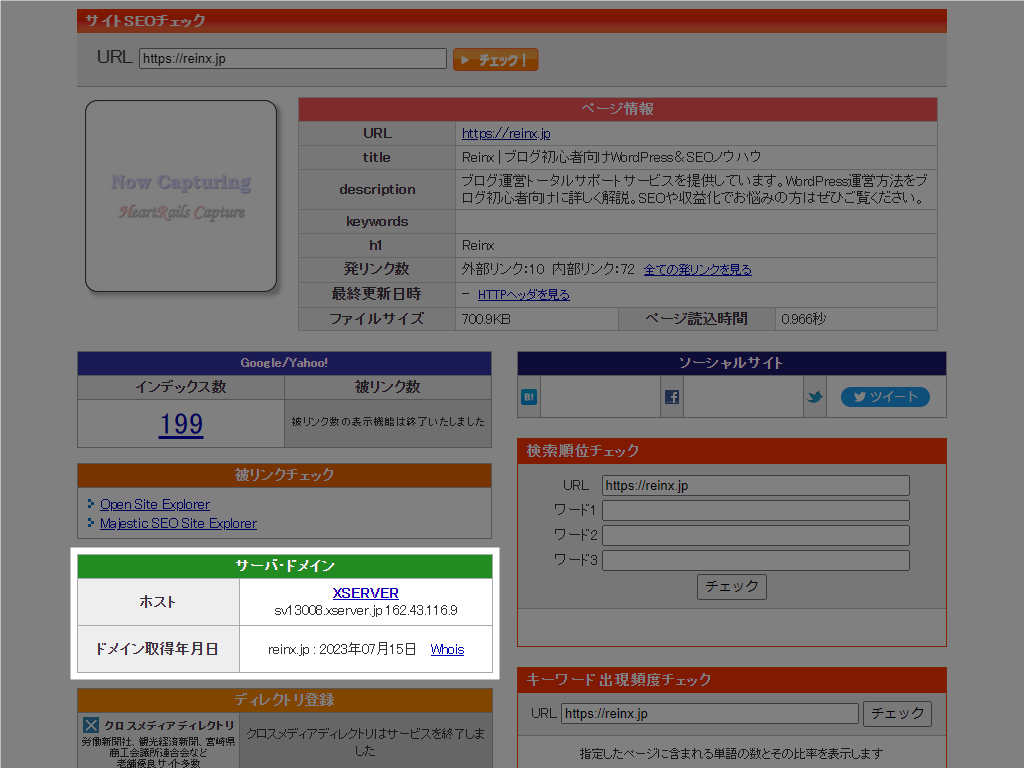

「SEO チェキ!」でサーバー情報を調査する

サーバー情報は「SEOチェキ!」で簡単に調べられます。

パクりサイトの URL を入力して「チェック!」ボタンをクリック。

チェック結果画面の「サーバ・ドメイン」欄に掲載されている情報をメモしておきます。同画面をそのままキャプチャしておいても OK。

ドメイン取得年月日欄の「Whois」をクリックすると、ドメイン情報も閲覧できます。先方が代理公開機能を使用していない場合は運営者の名前や連絡先が出てくるので、これもメモしておきましょう。

ASP を調査する

パクりサイトに何らかの広告が掲載されている場合、そこから運営者が利用している ASP(アフィリエイト・サービス・プロバイダ)を割り出せます。

広告のリンクを右クリックで URL をコピー、または左下に表示される URL を見てください(スマホの場合は広告を長押し)。

たとえば もしもアフィリエイト であれば URL に「moshimo.com」という文字列が含まれています。どこの ASP かわからないときは、ドメインを検索すれば ASP 名がわかるはずです。

アフィリエイトリンクが短縮 URL などになっていても、リダイレクトチェッカーでたどれば判別できます。

STEP3: パクりサイトの運営者に削除を要請する

パクりの証拠と情報を集めたら、当該記事の削除を要請します。

運営者に連絡がとれる場合

運営者への連絡手段があるなら、以下のいずれかで直接削除要請するのがベスト。

- 盗用記事のコメント欄

- サイトのお問い合わせフォームまたはメール

- SNS アカウント

定期的に更新しているブログで、運営者に良識があるなら、すぐ削除に応じてくれると思います。なかにはパクりが違法行為だと知らない運営者もいるので、よほど悪質でないかぎり削除に応じてくれればよしとしましょう。

運営者に連絡がとれない / 削除に応じてくれない場合

運営者に直接連絡がとれない場合・削除に応じてくれない場合は、事前に調査しておいたサーバーまたはサービスに連絡します。

ただし、サーバー・サービス経由での削除要請は「プロバイダ責任制限法」に基づく手続きとなり、書面で申請しなければなりません。自分の個人情報を伝える必要があり、かつ手続きに時間がかかるのが難点です。

(パクるのは簡単なのに、パクられると面倒なんです…)

「サーバー名 著作権侵害」などで検索すると以下のようなページが出てくるので、そこから手続きを進めていきましょう。

著作権侵害について軽く考えている運営者に対しては、ASP 経由のほうが効果的かもしれません。

ASP の問い合わせページを探して、違反報告として連絡します。書面は不要なことが多いですが、どこまで対応してくれるかは担当者次第となります。

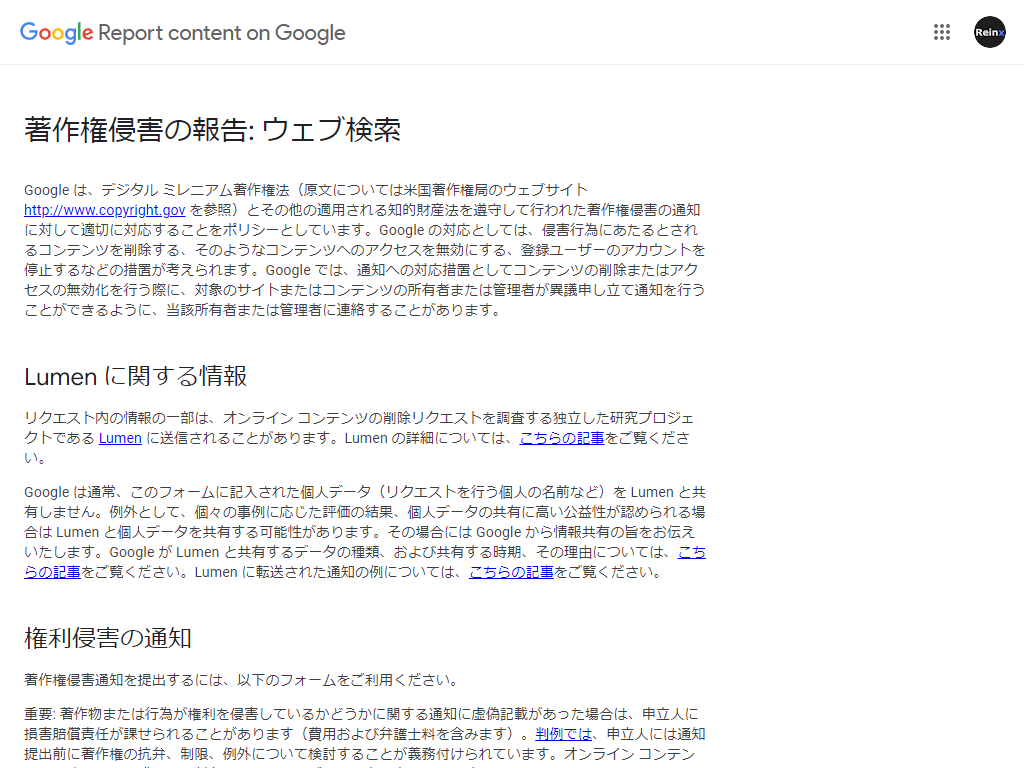

STEP4: Google に著作権侵害を通報する

運営者に削除要請すると同時に、Google に著作権侵害の報告をしておきましょう。受理されると、パクりサイトのページは Google 検索から削除されます。

なお、通報には Google アカウントが必要で、申請者の個人名は公開されることがあります。

デジタル ミレニアム著作権法(DMCA)に基づく申請

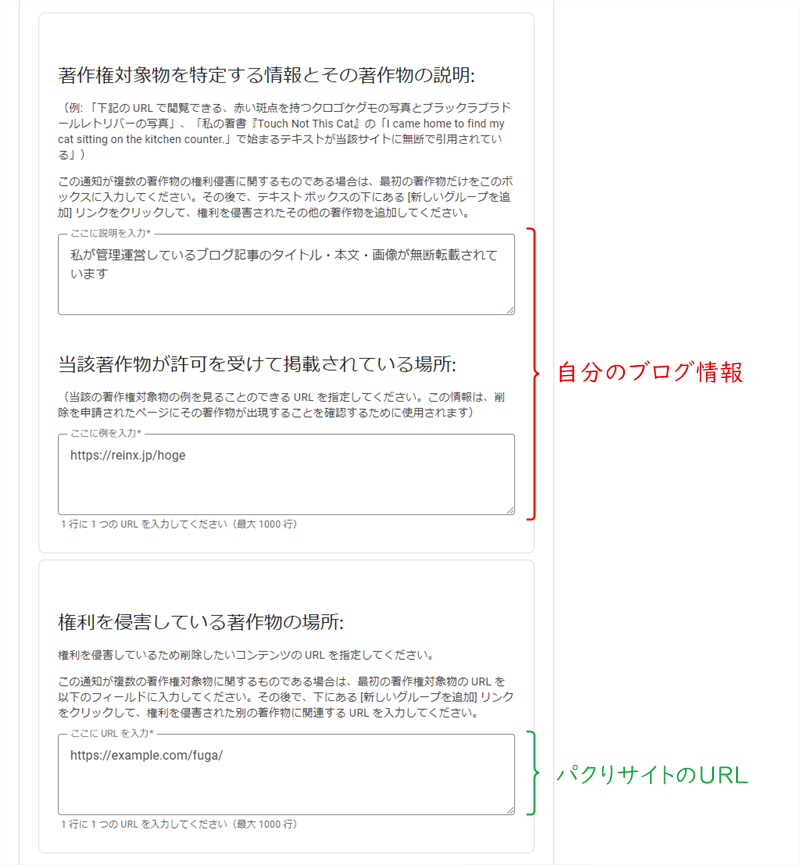

「著作権侵害による削除」ページに入り、説明を読んで必要事項を埋めていきます。

情報入力欄は、「自分のブログの URL」と「相手のサイト(パクりサイト)の URL」を間違えないよう注意してください。間違えるとあなたのブログが検索結果から削除されてしまうので、慎重に。

記述例:

私が管理運営しているブログ記事のタイトル・本文・画像が無断転載されています

送信後、早ければ数時間で盗用記事が検索結果から除外されます。「削除用ダッシュボード」でも状況を確認できるので、たまに覗いてみてください。

以上で盗用への対応は完了です。あとは、パクりサイト側が記事を削除してくれるのを待つのみです。

おまけ:直リンクされている画像の差し替え

パクりサイトがあなたのブログの画像を直接読み込んでいる(直リンクしている)場合、その画像を差し替えることもできます。.htaccess に以下のコードを追記すれば OK。

RewriteEngine on

RewriteCond %{HTTP_REFERER} ^https://example.com/.*$

RewriteRule ^(.*).(jpeg|jpg|gif|png)$ forspam.png| パクりサイトのドメイン | example.com |

|---|---|

| 差し替える画像 | forspam.png |

.htaccess の記述を間違えると、ブログが表示されなくなるなど不具合が生じます。また、ブログカードでリンクしてくれている場合も画像が変わってしまう可能性があるので、あくまでお遊び程度で。

盗用への対応方法まとめ

ブログ記事がパクられたときは、以下の流れで対応しましょう。

- 証拠を保存する

- パクりサイトの情報を集める(連絡先など)

- 盗用した管理者・運営者に対して削除を依頼する

- Google に通報してパクり記事を検索結果から削除してもらう

「検索上位のサイトを参考に記事を書く」「成功しているブログを徹底的にパクる」といったノウハウを正しいと信じ込んでいると、逆にあなたが著作権侵害として訴えられるかもしれません。

ちょっとした言い回しの変更などはただの盗用ですから、絶対にやめてくださいね。